紫光金融學講席教授周皓對各大央行貨幣政策的解讀

世界四大經濟體復蘇的趨勢一致,經濟發展態勢良好,但低通脹是全球普遍問題,因此央行需要在穩定產出和通脹兩個目標之間權衡。全球經濟形勢的高度關聯導致了各大央行政策的趨同,各經濟體都開始或準備開始將寬松的貨幣政策轉為緊縮。而政策調整在步調上的先后不一致則是由各國經濟復蘇的先后和程度決定的。一起來看清華大學五道口金融學院副院長、紫光金融學講席教授周皓對各大央行貨幣政策的解讀。

一、 各國經濟相互關聯和影響的渠道

從新聞中不難發現,政策制定者、學者和市場參與者都正在越來越多的討論各個國家和經濟體的宏觀經濟互相依賴并且聯動性逐漸增強的問題。比如2016年初世界對中國經濟增長減速的擔憂,在一定程度上導致了美國資本市場的動蕩,與此同時,中國經濟的減速對其他國家意味著什么成為大家討論的重要話題。

為什么一個國家或者經濟體的經濟狀況,會引起如此大范圍的影響和廣泛的關注呢?這當然是因為隨著全球化的發展,和全球市場的不斷深化和完善,任何一個國家的經濟波動,都會通過國際市場進行傳播并波及其他國家,而規模大的經濟體對其他國家的影響自然更大。

那么,一國經濟通過國際市場影響其他國家的主要渠道有哪些呢?

首先是國際貿易渠道。一國經濟的波動會通過進出口的變動影響與其具有雙邊貿易關系的國家,尤其當這個國家的進出口在另一個國家的GDP中占重要比重的時候,影響會更大。

其次是大宗商品市場。以中國為例,作為一個快速發展的國家,中國對大宗商品的需求會顯著影響國際大宗商品的價格。如果中國經濟減速,那么對大宗商品需求的降低會壓低大宗商品價格。這對大宗商品出口國,比如巴西等新興市場國家,當然是壞消息,但是對大宗商品的進口國,比如美國,反而是好消息,因為他們可以用更便宜的價格買到原材料。

此外,國際資本流動也是一個重要渠道。資本的逐利性促使資本向回報率高的經濟體流動,會導致資本流入國和流出國在匯率、通脹率等方面的非對稱反應。而金融市場全球化的深入和完善,使得各個渠道的傳導更加迅速,一國遭遇經濟波動時,危機在全球的傳染和散播也會因為金融市場的介入而加速,并且更加嚴重和難以控制。

二、 各經濟體的貨幣政策的聯動性

除了經濟基本面的高度相關,貨幣政策在各經濟體之間也呈現一定的聯動性。

這在一方面是由于經濟的聯動性造成的。一國危機時,需要采取擴張性貨幣政策,而危機通過上述渠道傳導到其他國家,導致其他國家也需要主動采取擴張性貨幣政策來撫平本國的經濟波動。

另一方面,各國貨幣政策的相關性也有一部分是被動反應,比如某些國家貨幣政策的溢出效應使得其他國家不得不調整貨幣政策進行應對,或者某些重要經濟體不得不考慮自己的貨幣政策的反溢出效應而在制定本國政策時會考慮到其他經濟體的狀況。

舉個例子,在美國實行擴張性貨幣政策期間,由于大量外資流入中國,中國的外匯儲備急劇增加,為了避免高通脹和經濟過熱,作為貨幣政策工具之一的中國的法定存款準備金率不斷調升,從原來的6.5%左右升至最高時的22%左右。而在2016年1月底,美國經濟穩步發展的時候,美聯儲保持聯邦利率不變的決定也在很大程度上被歸咎于整個世界經濟的弱勢,例如中國的經濟放緩和其他新興市場國家的波動。

但是需要強調的是,雖然有的時候不得不做被動的調整,一國的貨幣政策最終還是為本國的經濟服務,各國自身的經濟狀況才是貨幣政策最根本的依據。因此在制定政策時,即使會受到其他經濟體的經濟狀況和貨幣政策的影響,但最終起決定性作用的,還是本國經濟發展的現狀和前景,因此,各經濟體貨幣政策的聯動并不奇怪,但也不是必然。

三、 各大經濟體的發展現狀和貨幣政策

1、美國:

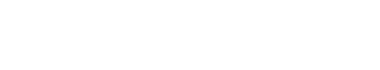

近期美國經濟分析局公布美國第二季度的實際GDP年增長率為2.6%,美國的連續經濟擴張已經進入第九年。這個數字雖然低于長期歷史平均水平3.1%,但是卻比2009年大衰退之后的平均值2.1%要高。消費的增長是美國經濟增長的最大動力,超過2%的實際GDP增長都是消費拉動的,而非住房投資的增長也貢獻了超過0.5%的實際GDP增長。圖一為根據Chauvet and Hamilton (2005)計算出的基于GDP的經濟衰退指數,指數對應給定歷史信息條件下每季度發生衰退的可能性,指數越低說明發生衰退的可能性越小,目前這個指數值只有8.2%,這進一步證實了美國正穩步行進在經濟周期的擴張階段。

另外,消費者信心本月跳升,金融市場表現強勁,再創新高,失業率僅有4.4%。唯一使得市場對美聯儲的貨幣政策產生不確定性的就是通貨膨脹率。耶倫在早前的國會述職中表示,通脹率的低迷部分是由暫時的因素引起的,但是除此之外可能還有其他的原因,美聯儲正密切關注通脹率的走勢。耶倫的這次演講,使得市場普遍認為7月份的FOMC會議不會宣布升息,而事實也證實了市場的預期。雖然核心通脹率低于2%,但此次美聯儲的FOMC會議并沒有對通脹預期表示出進一步的擔憂,而是維持了原有的觀點,認為通貨膨脹在中期會穩定在委員會設定的2%的目標左右。耶倫也不止一次的表示,勞動力市場和收入增長的強勁表現會提升資源的利用率,并最終會反應在通脹率上。FOMC內部對如何看待通脹率低于目標也有分歧。除了通脹,工資率的增長并不盡如人意。由于失業率已經接近正常水平,這意味著雇主需要提供更高的工資來吸引勞動力,因此大部分經濟學家認為工資的增長會加速。但事實并非如此,截止到六月底,工資在過去三個月的增長率只有0.5%,低于第一季度的0.8%。

雖然此次FOMC會議并沒有加息,但是縮表的期限看起來更近了,市場普遍認為美聯儲很有可能從9月份開始縮減其高達4.5萬億美元的資產負債表。作為貨幣政策常規化整體計劃的重要一步,縮表也勢在必行。從理論上看,縮表其實和升息的作用非常類似,雖然它們在具體實施和操作上存在差異,對不同金融資產的影響也不盡相同,但是本質上都是緊縮型的貨幣政策。因此,在縮表的同時,聯邦基金利率應該不會大幅快速上升。

2、歐洲:

歐元區,整體增長形勢比較樂觀,歐元走強。

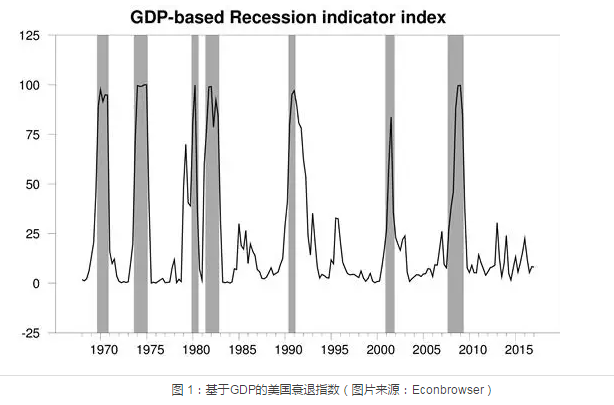

德國七月份的通脹率為1.7%,較前兩個月的1.6%和1.5%穩步上升。消費者信心指數也創2001年10月以來的最高水平,失業率也屢創新低。消費者對接下來的經濟增長非常樂觀。

最新數據表明,作為歐元區第二大經濟體的法國,自馬克龍當選總統以來,經濟增長穩定,其第二季度的GDP增長率為0.5%,年度GDP增長率預期從1.1%急升至1.8%,這是自2011年以來的最高值,各項經濟指標中,出口對法國經濟增長的貢獻很大。法國的失業率目前已達到歐元區危機以來的最低值,通脹水平溫和,商業調查顯示信心指數達到10年以來最高。

除了德法,西班牙和奧地利的經濟表現也非常突出,兩國第二季度的經濟數據都好于預期,其增長率都達到了幾年來的最高。

普遍的經濟形勢穩步好轉使得歐央行開始考慮收緊目前寬松的貨幣政策,多位歐央行高官發表了類似的觀點。雖然從時間上看,歐央行是追隨美聯儲的腳步實施緊縮的貨幣政策,但這并不能被解讀成對美國貨幣政策的“跟隨”。對照前面提到的歐洲的經濟形勢,準確的說,歐央行正在考慮的緊縮政策是對其自身經濟狀況的恰當反應。與美聯儲一樣,歐央行同樣面臨兩種收緊貨幣政策的工具:升息和資產負債表操作。歐央行行長早先表示,在量化寬松結束以前,利率將會保持不變。雖然負利率政策的有效性和可行性在學術界和政策界依然被質疑,歐央行內部關于先升息還是先退出量化寬松也還是存在爭議,但是維持利率在一段時期內不變的策略應該不會輕易改變,否則市場預期將被打亂,歐央行行長引導市場的能力也會受到破壞。和美國類似的是,如圖二所示,歐元區在經濟增長表現良好的同時,通脹率也低于目標通脹率,因此,對于何時開始退出量化寬松,歐央行也面臨一個兩難的局面。

3、日本:

經濟穩步增長,出口和消費開始加速。六月份家庭消費比去年同期上升2.3%,是16個月以來的首次增長(如圖三),六月份零售額比上月增長了0.2%。勞動力市場逐漸收緊,勞動力缺乏的問題日益凸顯。目前日本的通貨膨脹數據表現差強人意,日本央行近期將其對至18年3月的通脹預期從1.4%下調至1.1%。面對溫和的復蘇和疲軟的價格,進一步的貨幣政策刺激并無必要,但是日本央行對于通脹的悲觀預期使得近期升息和縮減量化寬松的可能性也非常低。

4、中國:

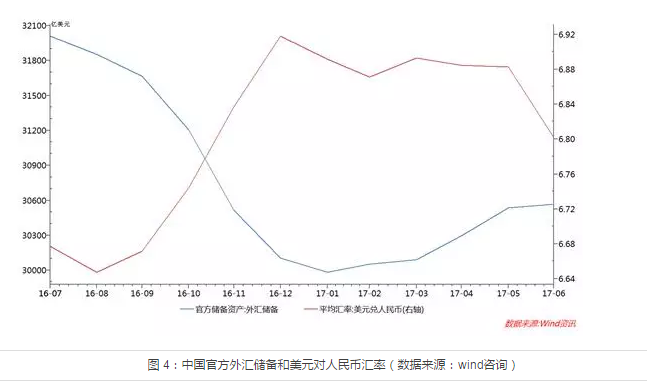

中國第二季度GDP增長率仍然保持了6.9%的水平,略高于普遍預期。雖然我國經濟形勢很好,并處于升息通道,但這并不意味著美國加息我們就要馬上跟進。從外匯的角度看,人民幣幣值保持穩定并達到了八個月以來的最高,并沒有貶值壓力,外匯儲備已經連續五個月增長,并在六月份的時候達到了自去年十月份以來的最高點,并沒有資本外流的跡象。這些都表明美國的加息并沒有對我們的外匯和外資有明顯的負面影響,因此我們沒有必要為此升息以作應對。根據具體情況,找到合適的節奏,按照自身需要調整貨幣政策才更符合我們自己的利益需求。

總而言之,世界四大經濟體復蘇的趨勢一致,經濟發展態勢良好,產出都在穩步擴張階段,但低通脹是全球普遍問題,因此央行需要在穩定產出和通脹兩個目標之間權衡。各大央行紛紛由寬松的貨幣政策開始或準備開始轉向偏緊的貨幣政策并不是偶然,也不是簡單的“美國先行,其他經濟體跟隨”可以解釋的。事實上,是全球經濟聯系日益緊密,經濟形勢的高度關聯導致了貨幣政策的趨同。而政策調整在步調上的先后不一致則是由各國經濟復蘇的先后和程度決定的。

- 09-11 清華五道口金融EMBA招生詳情

- 09-04 清華經管EMBA招生人群/招生條件信息一覽

- 09-04 清華五道口金融EMBA原來是這樣招生的

- 08-16 已公布!清華五道口金融EMBA招生信息、學制學費

- 04-19 聚焦金融創新與實體經濟發展 --清華金融EMBA福建同學會學習活動