長江大咖說丨長江EMBA歐陽輝教授:銀行理財產品的發展與前景分析

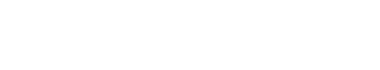

EMBA網訊:2007年以來銀行理財產品規模不斷上升,2007年底理財產品資金存續余額為0.53萬億元,2017年底理財產品存續規模增長至29.54萬億元。從性質上看,銀行理財產品可以分為保證收益類、保本浮動收益類、非保本浮動收益類,其中非保本浮動收益類屬于銀行的表外理財業務,是影子銀行的重要組成部分。

銀行通過發行表外理財的方式獲取資金,通過委托貸款、委外投資等方式實現資產出表,“同業存單-表外理財-委外投資”構成了金融加杠桿的資金鏈條,導致資金在金融系統內部空轉套利,對實體經濟的支持作用減弱。2017年11月,央行發布《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見(征求意見稿)》,對理財產品在期限、性質、投資方向等方面提出了新的要求。

關于理財產品

2007年是我國理財產品市場的元年,2007年底理財產品資金存續余額為0.53萬億元。2009年至2015年是我國理財產品的爆發性增長階段,理財產品資金余額由2009年底的1.7萬億增長至2015年底的23.50萬億元,年度增速均在50%左右。

2016年銀行理財產品增速放緩,2016年底資金余額為29.05萬億元,增速降至23.62%。2017年受到金融去杠桿的影響,理財產品規模在上半年出現負增長,2017年6月理財產品資金余額下降至28.38萬億元。根據銀行業理財登記托管中心有限公司發布的《中國銀行業理財市場報告(2017年)》,2017年底銀行理財產品余額為29.54萬億元,較2016年底(29.05萬億元)增長0.49萬億元,增速降至1.69%。

理財產品的出現與發展有其深刻的宏觀經濟原因。

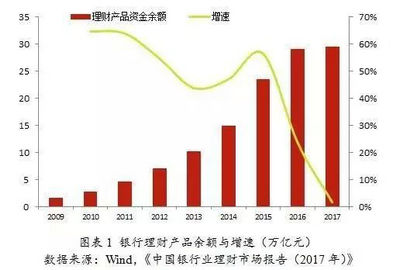

從供給角度看,一方面,2009年以來我國金融機構各項存款同比增速不斷下降,銀行資金來源受到沖擊,發行理財產品成為銀行拓展資金來源、參與資金競爭的重要渠道;另一方面,隨著利率市場化的推進,商業銀行的盈利模式不斷調整,理財業務與中間業務成為銀行新的利潤增長點。從需求角度看,2008年金融危機后,全球貨幣政策趨于寬松,一些國家甚至實施了負利率政策,我國也采用寬松的貨幣政策與積極的財政政策應對危機,存款利率吸引力下降,居民主動尋求高收益的資金投資渠道,增大了對理財產品的購買需求。

從產品性質上看,銀行理財產品以非保本理財為主,但監管逐漸趨嚴。根據產品性質,理財產品可以分為保本類與非保本類,其中保本類又可以分為保證收益類、保本浮動收益類。保本型理財產品具有部分存款的性質,納入表內核算,按銀監會規定計提資本金和撥備。而非保本類理財產品是指銀行并不對理財產品的本金與收益進行保證,是一種“代客理財”,銀行不承擔風險,故屬于銀行的表外業務。2017年11月發布的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》中首次提出“只有非保本理財產品才是真正意義上的理財產品”。

非保本產品是銀行理財產品的發行主力。銀行發行非保本理財不需要計提資本金與撥備,能夠實現資金脫表、繞開表內監管。由于非保本理財產品不承諾保障本金,故理財產品的投資者承擔了更大的信用風險,要求更高的收益率。但我國理財產品存在銀行剛性兌付的問題,銀行的隱性擔保使投資者在購買非保本型理財產品時缺少風險意識,幾乎不會意識到虧損本金的可能性。這導致非保本型理財產品的收益率僅略高于保證收益與保本浮動收益型(2017年12月,保證收益、保本浮動收益、非保本浮動收益三類產品的平均預期年化收益率分別為4.38%、4.39%、5.07%),這本質上是隱性擔保與剛性兌付導致的銀行理財產品的錯誤定價。2017年上半年的金融去杠桿對非保本理財收益的監管逐漸趨嚴。2017年底,非保本理財產品的余額由2016年底的23.1萬億元下降至22.17萬億元。2017年12月,保證收益、保本浮動收益、非保本浮動收益三類產品的發行量占比分別為16.24%、7.33% 、76.43%,未來隨著監管進一步加強,非保本浮動型產品的增長速度將受到一定的限制。而保本型理財產品納入表內核算,需要計提存款準備金,對銀行而言成本較高,所以理財產品整體的規模增速將受到限制。

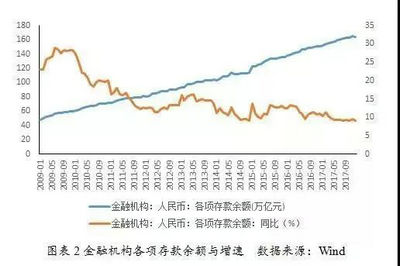

從理財產品期限上看,截止到2016年底,發行期限為3個月以內的理財產品占比為56%,3-6個月理財產品占比為24.48%,6-12個月占比為17.4%,期限1年以上的理財產品占比為2.12%。期限在半年以內的理財產品占到整體比例的80%以上。

從投資者結構看,一般個人類投資者依然是銀行理財產品最大的投資方,2017年底,一般個人客戶產品存續余額為14.6萬億元,占比為49.42%,較年初有所下降。銀行同業專屬產品主要面向銀行間同業市場發行,2017年受到金融去杠桿的影響,銀行同業產品的存續余額為3.25萬億元,占比為11.00%,較2016年底出現大幅下降(2016年底存續余額為5.99萬億元,占比20.61%)。機構客戶專屬產品與私人銀行客戶專屬產品的余額分別為6.5萬億元、2.28萬億元。

從發行方來看,股份制商業銀行是理財產品的發行主體。2017年底,股份制商業銀行理財產品存量為11.95萬億元,占理財產品市場整體存量的40.45% 。城市商業銀行理財產品存量為4.72萬億元,占比為15.97%。國有大型商業銀行理財產品存量為9.97萬億元,占比為33.7%。股份制商業銀行、城市商業銀行吸儲能力較弱,面臨更大的資金壓力,故發行理財產品、拓寬資金來源的積極性更強。

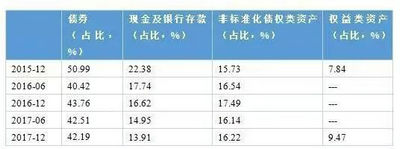

從理財產品投資方向上看,債券、存款、非標資產(非標準化債權類資產)是理財產品的主要配置資產。債券作為一種標準化的固定收益資產,是理財產品重點配置的資產之一,理財產品中投資于債券的占比由2015年的50.99%下降至2017年底的42.19%。銀行存款由2015年的22.38%下降至13.91%。非標資產由2015年的15.73%上升2016年底的17.49%,2017年底受到金融去杠桿的影響降至16.22%。

圖表4 理財產品投資方向分析 數據來源:Wind

注:未在表中反映的其他投資包括金融衍生品、境外理財投資QDII、商品類資產、公募基金等

銀行理財產品與金融加杠桿

銀行理財產品通過“同業存單-表外理財-委外投資”的資金鏈條構成了金融加杠桿的渠道:

第一,金融加杠桿背后的根源是貨幣創造機制的變化。受到國際經濟格局與人民幣匯率等因素的沖擊,我國外匯占款在基準貨幣投放中的作用逐漸降低,中央銀行外匯占款從2016年1月的24.2萬億下降至2017年底的21.48萬億。央行的貨幣創造機制由外匯占款逐漸轉移為新型貨幣政策工具,包括抵押補充貸款(PSL)、常備借貸便利(SLF)、中期借貸便利(MLF)等,三者余額由2016年1月的2.5萬億元增長至2017年12月底的7.34萬億元。央行發行新型貨幣政策工具時需要抵押品,而大銀行的抵押品數量更多、質量更優,所以基礎貨幣投放方式呈現顯著的結構性特征,大型商業銀行吸收了央行投放的流動性,但中小銀行獲得的流動性支持則相對不足。

第二,為了增加資金來源,彌補流動性不足,中小銀行通過以下方式獲得流動性支持:一方面,通過發行同業存單從大型商業銀行獲得資金支持,之后在資產端投資于其他銀行發行的同業理財產品。2016年底銀行同業專屬產品余額達到5.99萬億元,占理財產品整體余額的比重為20.61%;2017年受到金融去杠桿的影響,銀行同業理財產品的規模與占比均大幅下降,2017年底余額降至3.25萬億元,降幅達到29.5%。另一方面,中小商業銀行還通過向個人投資者發行表外理財產品獲得表外資金,2017年底,一般個人客戶產品理財產品余額為14.6萬億元,占理財產品整體余額的比重為49.42%。

第三,理財資金通過委外投資的方式投資于非標資產形成資產出表。非標資產指的是“非標準化債權資產”,包括但不限于信貸資產、信托貸款、委托債權、承兌匯票、信用證、應收賬款、各類受(收)益權、帶回購條款的股權性融資等。

上述“同業存單-表外理財-委外投資”的資金鏈條構成了金融加杠桿的渠道。而實際經濟操作中,金融機構數量更多、金融產品更為復雜、資金運作鏈條更長。這種金融加杠桿的形式具有以下風險:

第一,微觀視角:從金融機構自身看,表外理財的本質是銀行代客理財,屬于表外業務,銀行不承諾兌付也不承擔風險。商業銀行通過表外理財的方式獲得資金,不需要繳納存款準備金,進而通過委外投資實現資金出表,不需要計提資本金與撥備。但目前銀行理財產品存在隱性擔保與剛性兌付的問題,銀行實際承擔了表外理財的部分信用風險。所以,銀行這部分沒有計提資本金的委外投資存在風險敞口,目前資本充足率無法準確計量商業銀行的風險,存在一定的風險隱患。

第二,中觀視角:從金融系統看,“同業存單-同業理財”之間的資金空轉存在期限錯配風險,當銀行發行的理財產品到期但投資的同業存單或同業理財尚未到期時,只能通過繼續發行同業存單或同業理財進行兌付,可能導致金融系統中資金成本上升,出現流動性危機。一旦流動性危機在金融機構之間相互傳染,甚至可能觸發系統性金融風險。

第三,宏觀視角:從實體經濟看,資金在金融系統空轉將拉長投資鏈條,抬升融資成本。同時可能影響貨幣政策執行效果:當貨幣政策寬松時,資金在金融體系內部的空轉中層層加碼,在到達實體企業時成本較高,寬松的貨幣政策無法為企業創造融資便利。而緊縮的貨幣政策則將直接影響金融體系的流動性,直接導致實體經濟融資困難。

新監管下銀行理財產品

未來發展的趨勢

2017年11月出臺的《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見(征求意見稿)》對理財產品提出了以下監管要求:

第一,增強資產管理產品的久期管理,封閉式資產管理產品最短期限不得低于90天。這一規定將影響銀行理財產品的期限結構,降低短久期負債,抑制銀行月末或季末發行理財產品沖存款。這一規定要求銀行為流動性做更充足的儲備。

第二,《指導意見》要求銀行將預期收益型產品做成凈值型產品。預期收益類是指銀行在發行理財產品時會出具一個預期收益率供投資者參考,而凈值型產品則需要采用公允價值計量的凈值方法確定產品的收益,不能保本保收益、不能通過輪流接盤保收益、不能用自有資金保收益。這一點本質是在糾正理財產品收益率的錯誤定價,用凈值型產品(類基金)提示投資者投資風險,避免剛性兌付。

第三,設立子公司經營理財產品業務。《指導意見》要求主營業務不包括資產管理的金融機構應當設有獨立法人地位的資產管理子公司開展資管業務,暫不具備條件的可以設立專門的資產管理業務經營部門開展業務。大部分銀行的資管業務都是在獨立部門中運作的,可作為緩沖期的操作,但長期來看,設立具有獨立法人地位的子公司從事理財產品業務是監管的大勢所趨。

第四,非標資產是銀行表外理財的主要投資方向之一。《指導意見》對于非標產品進行了兩方面的監管要求:一是要求披露每筆非標準化債權類資產的融資客戶、項目名稱、剩余融資期限、到期收益分配、交易結構、風險狀況等,二是非標準化債權類資產的終止日不得晚于封閉式資產管理產品的到期日或者開放式資產管理產品的最近一次開放日,增加了對非標產品流動性的要求。

在上述監管之下,未來銀行理財產品可能呈現以下發展趨勢:

第一,從整體上看,理財產品規模增速將放緩,2018年表外理財與同業存單將納入宏觀審慎監管的考核范圍,“同業存單-同業理財”的資金空轉將得到一定控制,理財規模的增長將受到限制。

第二,從定價上看,非保本理財產品的定價將更為合理。之前文章分析到銀行隱性擔保與剛性兌付使得非保本型理財產品的風險被低估了,而《指導意見》中規定銀行理財產品將由預期收益率轉變為凈值型產品,將打破剛兌,提升投資者風險意識,從而使非保本型理財產品的定價更為合理。

第三,從行業發展看,主營業務不包括資產管理的金融機構應當設有獨立法人地位的資產管理子公司開展資管業務,預計2019年各大銀行將成立從事理財產品與資產管理業務的子公司,行業競爭將更為規范。

文/長江商學院

- 10-31 最新!長江商學院EMBA招生信息

- 08-16 長江商學院EMBA學費多少?項目優勢介紹

- 05-09 長江EMBA丨2023秋季班招生進行中

- 03-17 長江商學院EMBA招生情況

- 03-09 長江商學院EMBA招生信息