新商業文明100人丨31期王克勤:取勢者大愛無疆,雪中送炭

EMBA網訊:“對人類苦難不可遏制的同情”是支配哲學家羅素一生的重要情感。公益是永恒的事業,有志投身其中的人往往信念堅定、富有責任感與同情心。這種純粹而強烈的情感激發了心中為公益而奮斗的決心和勇氣。

2009年,中國經濟時報首席記者王克勤在一次采訪中接觸到了塵肺病群體,由此踏上了公益之路。2011年,他開始深度關注塵肺病農民工的命運,同年6月15日發起大愛清塵公益基金。他相信在公眾生活水平日益提高的今天,越來越多的人愿意關注和參與公益,從而幫助更多的人。通過社交媒體等新興傳播渠道可以擴大公益的影響力,增添公益的力量。

從媒體人到創立公益基金,他遇到的最大挑戰來自哪里?做好公益基金并非易事,從最初的“無人問津”到“人人幫忙”,他怎樣實現這一轉變?我們特別帶來了長江商學院EMBA31期學員、大愛清塵創始人、北京大愛清塵基金會理事長王克勤的專訪。

《新商業文明100人》第一季第七集本期嘉賓王克勤

31期學員,大愛清塵創始人、北京大愛清塵基金會理事長

深知冷暖 挺身而出

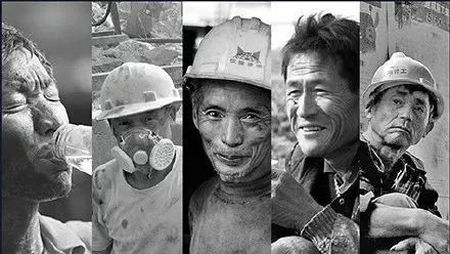

你可曾聽說過塵肺病?“在日常生活中塵肺病似乎距離我們很遠,事實上它與每個人都有關聯”,王克勤告訴我們說,“塵肺病從醫學角度看,它是勞動者在高粉塵、高污染的環境里長期勞作,通過呼吸道吸入大量的工業粉塵,進入肺組織,導致肺組織纖維化的一種沒有醫療終結的職業病。”

農民工通常在高粉塵的煤礦、鐵礦、鉛鋅礦,還有水泥廠、大理石廠和玉器加工點、建筑工地、家庭裝修等勞動場所打工而患塵肺病。發病后患者的呼吸將變得困難,晚上喘氣很費勁,比白天難熬,冬天比其他的季節難熬。如果患上了感冒就像在過鬼門關,治療護理稍有不慎,就會撒手而去。“因此冬天對我來說是非常難過的季節,”王克勤說,“不斷有塵肺病人去世的消息傳來。”

現在全世界的醫學界對這種疾病無能為力,只能進行維持性的治療和康復性治療,防治工作就變得尤為重要。怎樣才能讓健康的勞動工人免于罹患塵肺病?現有的工業企業生產設備和礦山企業的生產設備如何進行技術改造?在工人群體中傳播普及塵肺病科普常識,提升主動防御意識。

除了疾病本身的痛苦,職業病認定與維權也給患者帶來很大的壓力。塵肺病本質上是工傷,如果是國有企業職工得了塵肺病,完成工傷認定后,可享受工傷待遇。這包括所有的醫療費由國家承擔、工資福利全保障、安置子女就業、工傷賠償以及療養等。

但是來自農村的進城務工者,往往沒有和用工企業簽訂勞動合同。職業病鑒定的剛性條件中,第一條就是要有勞動合同。此外還要證明從事與粉塵接觸、高粉塵相關的工作,這需要由企業開具證明或三個以上工友證明。職業病的鑒定、診斷要由用工企業申請,這是維權中難度最大的一個條件。

作為精英知識分子,王克勤為何選擇放棄媒體工作,全力為塵肺病人奔走吶喊? “如果沒有高考制度,我可能就上礦山了”,王克勤誠懇地說,“我可能就是一個礦山上打工導致塵肺病的農民工。”正是因為這種感同身受和對他們苦難的深刻了解,他毅然決然地走上了公益之路。

危難時刻 雪中送炭

2011年,王克勤聯合中華社會救助基金會,創立了大愛清塵公益基金,開始為缺少醫療生活保障、處在生死線上掙扎的塵肺病人提供一系列的幫助。王克勤表示,“我們所做的主要是三件事:第一個是救援,就是對存量的塵肺病農民提供幫助;第二個叫預防宣傳,努力減少新發病例,即減少增量;第三個是推動國家政策和立法,制度性解決中國塵肺病農民問題,從法律上保障他們的權益。”

經過七年多的努力,大愛清塵基金會已經形成了完善的救援體系,包含七個板塊:救命、助學、助困、救心、康復、創業、制氧機。所謂救命就是把塵肺病人送到醫院,很多團隊成員專門跑到深山溝里,把他們從村里背出來,送往縣城、市區或省里的醫院,大愛清塵提供一萬人民幣的醫療資助金,讓他做一次系統的專業的治療。

在預防宣傳方面, 大愛清塵提出讓塵肺病在中國實現家喻戶曉,至少讓每一個中國農民知道塵肺病。“我們一直在通過各種傳播通道,宣傳通道,包括這個進工廠,進村莊,進校園,來普及塵肺病的常識”,王克勤進一步解釋說,“要讓更多的人主動的去防御塵肺病,以減少無辜的,健康的生命被塵肺病傷害和剝奪。”推動立法和出臺公共政策才是根本出路,在歐美國家正是通過國家力量和立法解決根本,改造工業生產,建立保障體系,讓企業承擔應有的社會責任。

僅靠民間組織一家一戶、一村一莊的慈善幫助,對龐大的塵肺病農民工群體而言,乃杯水車薪、九牛一毛。要讓所有處境悲慘的塵肺病農民獲得普惠的幫助,過上病有所醫、弱有所扶的生活,根本出路在國家制度性保障。即讓每一個因參與國家經濟建設,不幸罹患塵肺病的農民工獲得亦如國有在編職工一樣的工傷待遇。而不至于因缺乏最基本的醫療與生活保障,而年輕輕的拋下妻兒英年早逝家破人亡。

為此,從2012年起,王克勤向國家提交了對職業病診斷與鑒定管理辦法的修改建議,并借鑒國外經驗對農民工生存現狀進行調研;在此基礎上,他發揮自己在國務院發展研究中心從事政策研究與宏觀分析積累的優勢,不僅主動游說國家眾多部委,還廣泛動員全國人大代表、全國政協委員持續向最高決策層提交關于塵肺病農民問題的議案與提案。除此,大愛清塵還在北京及全國各地持續舉辦塵肺病農民問題研討會,邀請社會各界共同討論探尋中國塵肺病農民問題解決的對策與出路。

正是基于以上努力,自2013年開始國家層面持續出臺關于塵肺病農民工的公共政策,改變最為顯著的是2016-2017年,國家及全國各省市區及部分地縣分別出臺相應政策,塵肺病農民的醫療保障與生活保障得到了顯著改觀。

公益之路起初并不順利,大愛清塵募集到的公益捐助很少。2011年6月28日,是一個讓王克勤至今難忘的日子。“晚上23:03分,新浪微博的第一大V姚晨轉發我的微博,之后眾多的大V也開始轉發”,王克勤回憶道,“一個月內我們的賬戶上進賬超過了50萬元,之后在8月1日,我們成功地將第一批患者送進醫院。”

截至2018年2月,大愛清塵在全國累計發展志愿者1萬多名,覆蓋全國30多個省市區。王克勤相信,地球上沒有一個人可以獨立的存在于世界上。每一個人在這人世間都必須得到其他人的協作,才能夠生活下去。我們不僅要考慮自己,而且要考慮他人,而且給他以仁愛之心,以關懷之意,才是充滿愛與協作的文明社會。

當公益融入商業文明

來到長江商學院學習之后,王克勤深切感受到了長江商學院注重社會責任,注重公共利益,愿意為建構一個文明社會而努力,他說:“選擇到長江來非常好,我本身是做公益的,感覺找到了家。這里聚集了很多有理想、想有更大作為的商業精英,不僅可以系統地聽取企業管理知識、接觸實戰案例,還可以和同學交流,深入了解商業運作手法、技巧。”

關于新商業文明,王克勤認為核心在文明二字,他認為“層次較低的商業通常是唯利是圖的。當商業融入文明的時候,不僅要利己,更要利他,我認為這才稱之為商業文明。為家人、公司、社會負責,對公眾負責,為構建一個文明和諧的社會負責。”

如果人類的文明只是讓個人過上好的生活、追求讓自身獲得幸福,這是一般層級的幸福。更高層級的幸福是讓更多的人獲得幸福,只有我們努力讓更多的人活得好、活得幸福快樂,這是真正的文明即新商業文明。

文/長江商學院

- 10-31 最新!長江商學院EMBA招生信息

- 08-16 長江商學院EMBA學費多少?項目優勢介紹

- 05-09 長江EMBA丨2023秋季班招生進行中

- 03-17 長江商學院EMBA招生情況

- 03-09 長江商學院EMBA招生信息