新國大EMBA校友動態 | 馮亞敏:品味,來自時間管理

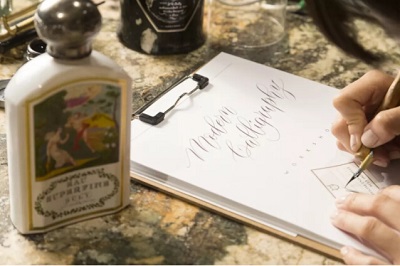

EMBA網訊:馮亞敏穿行于花市,繁花嬌媚、綠意沁人中,她挑選了自芬芳的尤加利葉、又從嬌貴的玫瑰理解“人自爭艷”的道理,綠綠的新文竹則是為了柔和牡丹的霸氣。

她優雅地買花、插花,換裝完,變身俐落的喜事國際執行長。

時尚與品味,當然不只是衣香鬢影、杯觥交錯。

“品味,就是來自時間管理。”這位在生活里找美感的時尚舵主如此下注腳。

人生整理術,主婦變主管

“很多人說的品味,都是浪漫感性,但我要兼顧家庭、工作和自己的人生。”馮亞敏說:“有自己,才能把我的時間管理好,才能把所有事情做好、把人生過得很愉悅,那才叫做有品味。”

馮亞敏管理著“團團”品牌,還有代理了21年的Camper、18年的45R,以及法國百年香氛等多種國際品牌,統領擁有115名員工的選品王國。還要管理四人之家。

在這一切之前,她是家里的小女兒,陪著媽媽幫姊姊做家政,出社會后從百貨公司櫥窗設計做起。婚后,還停下腳步,當了7年的全職主婦,“那段時間,我整理好我的人生和家庭。”

馮亞敏描述那時,一天早、中、晚餐、點心加消夜要做5餐,學會提前做足準備才能在半小時內上菜、學會時間分配;還因此形塑出自己的理性面,她愛孩子,但不要孩子黏著她,“兒子兩歲時,我的這種感覺很強烈,我那么愛他但我又常常出國,怎么辦?只好訓練他們獨立。”

“人家說,‘見山不是山’,我經過家庭的‘見山不是山’,慢慢地改變了。”馮亞敏說:“在那之前,不知道人生是什么,當然見不到山,后來把人生都整理好了。”休息7年后,回到職場的馮亞敏示范著時間管理的品味能力。

桃紅色的沙發,為家帶來一抹愉悅

8年前,馮亞敏飛抵巴黎與先生宋毅會合,一下機就說:“我想要一張粉紅色的沙發。”當年這個連自己都意外的色彩選擇,如今成為客廳主角,宋毅為極長的沙發設計了背后的書架與燈光,氣氛cozy。

桃紅招來桃紅,抱枕也不知不覺間以桃紅為主,甚至在餐桌旁,還有另一張桃紅雙人座。

馮亞敏笑談起這因緣。幾年前進口了達利基金會的幾件訂制家具,但這張雙人椅的材質不適合放在店面,最后移回家,“兩個桃紅沙發,一個來自法國、一個來西班牙,很有意思,完全沒有規劃。”

雙人座像被女人的手環抱著;而一張茶幾是以手、腳充當幾腳,一張單椅只有三只椅腳,椅腳還穿著高跟鞋。從小就對達利很有興趣的馮亞敏說:“達利把人的夢境畫出來了。”

婚后練廚藝事事求優美

cozy氣氛延伸到廚房,料理臺、中島與一張小小餐桌,全家常在這里吃晚餐,與墻上色彩明亮的派對畫相呼應。

能凝聚家人的廚房,料理也很重要。馮亞敏是婚后才開始練廚藝,“我們學創意的人都很會擺盤,但菜不一定好吃,先生剛開始是不吃的,他不必大餐,但要有‘所以然’。”

幸而,馮亞敏跟婆婆學北方菜、韓國菜,跟媽媽學湖南菜和江浙菜,后來又買了“傅培梅家常菜”,練出不少拿手菜,五花肉紅燒墨魚、魚子蒸蛋、泡菜燉肉、燒臘飯、紅燒鮑魚,她買菜前會先整理過,一星期的量會考慮誰出國誰回國,要做什么菜、燉什么湯。

她回想,當初和婆婆學做泡菜時,“才發現富貴人家吃的泡菜材料跟我們普通人不一樣,光說蔥姜蒜,就好像只是炒一道菜,但講到蘋果、水梨、松子,整個就優美了。”

結論是,“我覺得每件事都可以找到這些優美的地方。”

愛美好生活不需要舒壓

馮亞敏在生活里找優美。只去真正喜歡的咖啡店喝咖啡,喜歡喝茶,收周賢榜的自然茶,也喝六堡茶、六安茶等老茶,2005年曾收過一批。

她喜歡中國茶,夫妻倆會泡茶對飲,但馮亞敏以前可是聽朋友談茶聽到頭暈,“現在覺得喝茶不是件難事,是看你能不能掌握茶壺、茶水。”她最近也迷陳皮,到處找最棒的陳皮,要練習入菜。

全家有年度旅游計畫,馮亞敏也常因公到最愛的城市巴黎,常常多留個兩三天,隨意走走,常住ParkHyatt,若住香格里拉,就去bar坐坐。

“我喜歡美的東西、我喜歡美好生活。但我不喜歡小確幸這樣的形容詞,會把人的思維跟格局變小。我喜歡美的東西、我喜歡美好生活。但我不喜歡小確幸這樣的形容詞,會把人的思維跟格局變小。”馮亞敏也不喜歡“壓力”或“舒壓”這類字眼,“這是我的生活態度,我不需要舒壓,只要把事情安排好,我不認為有壓力。”

插花就是她的生活態度,要家人感覺開心、幸福。買菜、買花都自己行動,時間掌握最有效率,插好花,10點上班、中午回來吃飯,飯菜是前一天就準備差不多了,早上交代阿姨再熱一熱。

下班回家,老公、孩子喊餓,馮亞敏就變出食物點心、讓家人抬眼就有漂亮的花可看,飯后再陪先生在敦化南路上散步1小時、走個8000步,直到夜深人靜時作筆記整理一天,“否則會覺得那天好像有功課沒有做完。”

馮亞敏說,從感性面來說,品味來自生活點滴日常的累積,是個人的選擇;如果從理性來看,就是一個管理時間,“真正有品味的人,時間管理一定要好,所有事有沒有做到位、夠得體,那才叫做品味。”

時尚是態度也是自己的配方

臺北時尚圈的CEO現身時,并沒有危顫顫的高跟鞋,而是以輕松不失品味的川久保玲T恤,展現生活感;場景轉到公司,她一身西裝代表專業度,往下看,卻是俏皮的鞋子。

“時尚就是一種態度。”馮亞敏說:“就是我自己的配方。”

“所謂態度,就是環境養成的行為模式、你的表達方式。”馮亞敏以最簡單的“metoo”vs“meonly”來對比流行與時尚,前者是跟隨、后者是獨有,“時尚就是你對事情的敏感度、對生活的想法,要如何呈現出來。”

例如當年去談45R代理,馮亞敏以品牌的T恤配上自己的皮衣,就是“meonly”,是自己的配方。

生活上實踐品味與時尚,她說:“我在選擇時已經在思考,這個東西進來我家,會不會穿、會不會用,這些東西的組成就會變成‘meonly’。”

時尚還需要“得體”二字。她認為,臺北蠻生活化的,穿太正式反而奇怪,所以她平常穿川久保玲的T恤,自在又當代;當她換上正裝,有趣的踝靴創造了驚喜,穿起來更自信。

“‘Metoo’感覺比較保險,但視覺上真的比較麻痹。”馮亞敏隨手拿下架上代理的法國休閑包,彩色的,又變化了一套個人的新配方。

穿著有配方不忘專業感

從小就喜歡打扮,馮亞敏偏好素雅、舒服感;進到時尚產業,接觸到更廣大的世界,還有奧黛麗赫本、賈桂林這些rolemodel,讓她對自己有一些要求和想像,慢慢學習身上衣著該如何組成。

馮亞敏20幾歲時喜歡日本品牌,那是川久保玲等人將解構帶向世界的年代;30歲時對歐洲品牌有了些接觸,懂得欣賞Armani、RomeoGigli、Versace。

她分析,日本善于棉的處理、年輕人的服裝,穿起來顯得年輕,歐洲品牌有時顯成熟,但外套和洋裝很大器、能修飾身材。于是歐洲品牌的外套和洋裝、日本的T恤,mixandmatch成她的穿搭配方。

“你要先認識自己,身材、發型、生活和工作環境。”馮亞敏提出配方的原則:“我的工作是創意與管理各半,在做管理、在跟品牌溝通時,要怎么樣在這個場合得體出現?要穿出專業感,而不是穿得很花俏,讓人忘記了我的專業。”

因為都是整理過的配方,馮亞敏10年、20年前的衣服可能都還在,“我一直認為,過去的東西是一個基礎,但如果不用當代的東西,幾乎就是往后退,就永遠是一個樣子。我想這樣也是時尚的概念。”

要接納新的東西。她在時裝周、在社群媒體上關注趨勢,“找到比較適合的,為自己組合這一季的穿著。”其中,她的衣柜里一定有小西裝,也會更新新款小西裝,保有個人風格但也有新鮮感;還有很多踝靴,如MartinMargiela。

生活中體驗合作重情義

“我生活的各個層面成就了我選品的方向。”馮亞敏說。公司旗下有30幾個品牌,以歐洲和日本為主,光是Camper就合作了21年,在這個利益重于情義的年代,真的難得。

當年,馮亞敏對這品牌一見鐘情,就以書法寫了一封企畫書,以在地思維表達她對這個品牌的認識與想法,成功打動對方,至今雙方家族二代、三代都成了朋友。

代理日本服飾時,馮亞敏T恤、牛仔褲配皮衣的穿法,讓對方覺得穿出了品牌未來想要的方向,也是一合作就18年。

正如同日本神社來的石頭成為日本服飾店面的陳設,馮亞敏的“到位”堅持,也延伸到2016年新代理的法國百年香氛,畫教堂的法國老工匠帶兩位學徒來臺,花了兩星期畫店面的天花板,柜子是法國材料運來組裝,重現法式老藥妝店的氣氛,“他們是帶著文化跟美感歷史而來。”

她拿起最喜歡的一款味道,含紫羅蘭跟向日葵的“秘魯香水草”,揣想著仿佛身在巴黎高級飯店的味道,“用一塊肥皂就能想像一個空間,這是以前不曾有的感受。”但最滿意的,還是品牌基于信任,將代理交給首度經營美妝品的她。

時尚吸引力內涵擺第一

從當年設計櫥窗,到如今的代理王國,馮亞敏也說:“當年也沒想到,人生有很多事情不能想、不能算。”但她建議年輕人該先想好,要知道自己未來的位置,“我在時尚產業做了30幾年,如果要換跑道,整個人脈是斷掉的。所以要有一個想法,立一個志向,想往哪里走,去學專業。”

30多年經驗,馮亞敏對時尚業有觀察,因而也有憂心。她很早就說國際時尚向東移,今年更發現,不必10年、不只東移,而是根本“去中心化”,“像英國的梅根王妃,國際時尚都急著把衣服送到她面前,梅根個人魅力變成了時尚中心。臺灣很可惜的是產業鏈沒有整合。”還可惜沒有談判人才。

馮亞敏也觀察到,臺灣還欠缺成熟女人的味道,只一味地講年輕化,“在時尚這個產業,吸引力很重要,品味養成之后成為具吸引力的人,而不是露多少。法國女生哪有天天在露?。”

時尚女王對于臺灣品味的期許:“有吸引力的還是在內涵。”如她這樣的女子,懂得為自己內在與外在,調配出最適的配方。

文章及圖片來源:新加坡國立大學EMBA官方微信

- 11-13 2024年新加坡國立大學EMBA招生信息

- 08-10 新加坡國立大學中文EMBA碩士!新加坡國立大學EMBA招生指南

- 08-10 2024年新加坡國立大學商學院EMBA項目火熱招生中

- 05-18 新加坡國立大學中文EMBA項目招生動態

- 05-04 火熱招生!新加坡國立大學EMBA